Raziskava države: Afrika, celotna celina

Domača stran " Raziskave v državah " Afrika

Vsebina odraža rezultate raziskav in analiz podjetja Perplexity in ne izraža mnenja podjetja Gradido. Njihov namen je zagotoviti informacije in spodbuditi nadaljnjo razpravo.

Afrika in Gradido - Raziskovalna dokumentacija za novo prihodnost

Ta obsežen raziskovalni dokument osvetljuje priložnosti in izzive za uvedbo v skupno dobro usmerjenega valutnega sistema Gradido na afriški celini. Afrika se s svojimi 1,4 milijarde ljudi, 54 državami in ogromno kulturno raznolikostjo sooča z velikimi izzivi - od revščine in neenakosti do politične nestabilnosti in podnebnih sprememb. Hkrati pa ima ta celina edinstvene kulturne prednosti, kot so filozofija Ubuntu, mlado in dinamično prebivalstvo ter hitro rastoča digitalna revolucija. Analiza kaže: Gradido bi lahko v Afriki padel na plodna tla, če bi bil sistem občutljivo prilagojen lokalnim razmeram in povezan z obstoječimi pobudami.

1. trenutne gospodarske, družbene in politične razmere v Afriki

Gospodarske razmere: nizka rast

Kljub številnim izzivom Afrika kaže izjemen gospodarski zagon. Afriška razvojna banka (AfDB) je za leto 2024 napovedala 3,7- do 3,8-odstotno gospodarsko rast, za leto 2025 pa pričakuje povečanje na 4,1 do 4,3 odstotka. Vendar se za temi številkami skrivajo precejšnje regionalne razlike: vzhodna Afrika vodi z napovedano 5,1-odstotno stopnjo rasti, sledi ji zahodna Afrika s 4 odstotki. Južna Afrika močno zaostaja z le 2,2 odstotka, saj jo bremenijo infrastrukturne težave in trenutna energetska kriza v Južni Afriki.^1^3

Deset od 20 najhitreje rastočih svetovnih gospodarstev je v Afriki. Niger (8,6 %), Senegal (7,5 %), Ruanda (7,2 %) in Libija (7 %) se razvijajo še posebej dinamično. Kljub temu je skupna gospodarska proizvodnja še vedno skromna: Skupni bruto domači proizvod (BDP) Afrike je leta 2024 dosegel približno 2,53 bilijona ameriških dolarjev, kar je približno primerljivo z gospodarsko proizvodnjo same Italije.^2^1

Regionalne razlike: celina kontrastov

Gospodarske in socialne razlike med afriškimi regijami so ogromne:^5^7

Severna Afrika je bila v preteklosti tesno povezana z Evropo in Bližnjim vzhodom ter ima razmeroma raznoliko gospodarstvo. Regija ima koristi od zalog nafte in plina ter strateške lege ob Sredozemskem morju. Države, kot sta Maroko in Egipt, si dejavno prizadevajo za diverzifikacijo svojih gospodarstev, da bi se preusmerile od izvoza tekstila in nafte k avtomobilski in elektronski industriji.^6

Zahodna Afrika kaže veliko pripravljenost na reforme in vse večjo diverzifikacijo. Nigerija prevladuje v regiji kot največje gospodarstvo na celini, vendar se spopada z izjemno korupcijo, negotovostjo in odvisnostjo od naftnega sektorja. Regija ima koristi od makroekonomskih reform, vendar se sooča z izzivi zaradi visoke brezposelnosti mladih in revščine.^1

Vzhodna Afrika se je izkazala za najbolj dinamično regijo z najmočnejšo rastjo. Države, kot so Kenija, Etiopija in Ruanda, veliko vlagajo v infrastrukturo in regionalno povezovanje. Regija je pionirka na področju digitalnih inovacij, zlasti na področju mobilnega denarja.^1

Srednja Afrika ki jo pestijo upadanje proizvodnje nafte, politična nestabilnost in oboroženi spopadi. Čeprav ima Demokratična republika Kongo ogromno naravnih virov, jih zaradi korupcije in nasilja komaj izkorišča za razvoj.^5

Južna Afrika prevladuje Južna Afrika, ki velja za gospodarsko najbolj razvito državo na celini. Vendar pa se regija spopada s propadajočo infrastrukturo, uničujočo energetsko krizo v Južni Afriki in posledicami apartheida.^8^5

Politične razmere: med demokratizacijo in nazadovanjem

Za politične razmere v Afriki so značilni nasprotujoči si trendi. Po eni strani so se v številnih državah utrdile demokratične institucije, po drugi strani pa prihaja do zaskrbljujočih nazadovanj. Med letoma 1990 in 2018 je bilo 25 vojaških udarov, samo med letoma 2019 in 2023 pa jih je bilo zabeleženih 17, kar je zaskrbljujoč negativni trend.^9^11

V več državah se trenutno za politično legitimnost potegujejo konkurenčni vladarji: Mozambik ima od januarja 2025 vzporedno dva predsednika, Sudan pa dve vladi. Etiopija, Demokratična republika Kongo in Južni Sudan so na robu državne razdrobljenosti. Kljub tem vročim točkam se politična stabilnost na celini na splošno povečuje, Afriška unija in regionalne organizacije pa imajo pri reševanju sporov vse dejavnejšo vlogo.^10

2. porazdelitev bogastva in revščine: razkorak med bogatimi in revnimi

Skrajna revščina je največja v Afriki

Afrika nosi glavno breme svetovne revščine. V skrajni revščini (manj kot 2,15 dolarja na dan) živi približno 692 milijonov ljudi na svetu, od tega jih je približno 90 odstotkov v podsaharski Afriki in južni Aziji. V 18 afriških državah vsaj 25 odstotkov prebivalstva živi v skrajni revščini, v desetih državah pa so razmere še posebej porazne.^12

Stopnja revščine v številnih afriških regijah stagnira ali celo narašča, medtem ko se v svetu zmanjšuje. Posebej zaskrbljujoče je, da je približno polovica vseh ljudi, ki živijo v revščini po vsem svetu, otrok, mlajših od 18 let, in da jih nesorazmerno veliko živi v Afriki.^13

Neenakost: Nikjer ni tako ekstremna kot v Južni Afriki

Južna Afrika je žalostni svetovni rekorder po dohodkovni neenakosti. Ginijev koeficient dosega najvišje vrednosti, posledice apartheida pa so jasno vidne še danes. V Južnoafriški republiki živi 37.500 dolarskih milijonarjev - več kot četrtina vseh afriških milijonarjev. Skoraj vsak deseti afriški milijonar živi v Johannesburgu, na drugem mestu je Cape Town.^14

Ta izjemna koncentracija bogastva je v ostrem nasprotju z dejanskim stanjem večine: več kot 60 odstotkov Južnoafričanov živi pod pragom revščine, stopnja brezposelnosti je približno 33-odstotna, med mladimi pa celo 50-odstotna.^15

Kdo ima dostop do priložnosti? Mesto in podeželje, etnična pripadnost in spol

Dostop do izobraževanja, virov in priložnosti je v Afriki zelo neenakomerno porazdeljen:

Mestno in podeželsko prebivalstvoGlavna mesta in mestna središča so precej bolje razvita kot redko poseljena podeželska območja. V mestnih regijah so skoncentrirani gospodarska moč, izobraževalne ustanove in zdravstvena oskrba.^5^16

Etnične in avtohtone skupineAvtohtoni prebivalci in etnične manjšine so močno prikrajšani. V več državah več kot dve tretjini avtohtonega prebivalstva živi v revščini. Imajo bistveno slabši dostop do izobraževanja, zdravstvenega varstva, posojil in trgov dela.^17

Neenakost spolovŽenske, zlasti matere z več otroki, revščina prizadene pogosteje kot v povprečju. Zaslužijo manj kot moški in imajo slabši dostop do uradne zaposlitve.^17

GeneracijeMlada generacija se sooča z velikimi izzivi. V podsaharski Afriki le dva od treh otrok uspešno končata osnovno šolo. Skoraj tretjina vseh otrok konča šolanje brez izobrazbe.^19

Otroci sedijo v krogu s povezanimi nogami, kar uteleša afriško filozofijo skupnosti in soodvisnosti Ubuntu.

3. delovne migracije, diaspora in negotova zaposlitev

Afriška diaspora: dejavnik gospodarske moči

Delovne migracije in afriška diaspora imajo ključno vlogo v gospodarstvu celine. Po napovedih naj bi leta 2024 v Afriko prispela nakazila v višini več kot 100 milijard USD, kar je 5,4-odstotno povečanje v primerjavi s prejšnjim letom. Ta znesek znatno presega tako neposredne tuje naložbe (48 milijard USD) kot tudi uradno razvojno pomoč (42 milijard USD).^21^23

Nakazila diaspore v nekaterih državah predstavljajo pomemben delež BDP: V Zahodni Afriki znaša 7,6 odstotka, v Vzhodni Afriki 6,8 odstotka in v Severni Afriki 4,4 odstotka. V Gani, na primer, so nakazila leta 2023 dosegla 4,6 milijarde USD, kar je sedemkrat več kot neposredne tuje naložbe. V vzhodnoafriški regiji vodi Kenija s 437,2 milijona USD na mesec, kar je največji posamezni vir tuje valute v državi.^23

Migracije kot strategija preživetja in beg možganov

Za številne afriške družine je migracija edini način, da se rešijo revščine. Po podatkih OECD so stalne migracije v države OECD leta 2022 s 6,1 milijona ljudi dosegle najvišjo raven vsaj od leta 2005, kar je 26-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2021.^25

Vendar to množično izseljevanje povzroča beg možganov: visoko usposobljeni strokovnjaki, kot so zdravniki, medicinske sestre, inženirji in učitelji, zapuščajo svoje matične države. Nigerija je na primer v zadnjih letih izgubila na tisoče zdravnikov in medicinskih sester. To močno slabi zdravstveni in izobraževalni sistem ter ovira razvoj.^25

Prekarne zaposlitve in neformalni sektor

Velik del afriškega prebivalstva dela v neformalnem sektorju - v neurejenih, slabo plačanih in negotovih zaposlitvah brez socialne varnosti. Ta negotovost je v uradnih statistikah komaj zabeležena, vendar je značilna za vsakdanje življenje milijonov ljudi.^7

Posledice za družbo in družine so resne: migracije razdvajajo družine, otroci odraščajo brez staršev, tradicionalne skupnostne strukture se rušijo. Hkrati pa se med diasporo in matično državo ustvari močna čustvena in finančna povezava, ki bi jo lahko uporabili kot vir za alternativne gospodarske modele.^26

4. korupcija, nasprotja interesov in organizirani kriminal

Korupcija kot sistemski problem

Korupcija je v številnih afriških državah prisotna na vseh ravneh - od lokalne uprave do najvišjih vladnih krogov. Pojavlja se s podkupovanjem, nepotizmom, kleptokracijo in netransparentnimi postopki javnega naročanja.^11^28

V Nigeriji, na primer, je korupcija tako razširjena, da jo pogosto sprejemamo kot neizogiben del vsakdanjega življenja. V zdravstvenem sektorju mora približno eden od sedmih vprašanih plačati podkupnino, da dobi zdravniško oskrbo. Korupcija je še posebej razširjena v Liberiji, Maroku, Sudanu in Egiptu, medtem ko v Bocvani in na Mavriciju korupcije večinoma ni.^16

Posledice za socialni razvoj

Učinki korupcije na družbeni razvoj so uničujoči:^29^28

Izguba zaupanjaDržavljani izgubljajo zaupanje v državne institucije in pravno državo

Izkrivljena porazdelitev priložnostiDostop do izobraževanja, delovnih mest in pravosodja je odvisen od plačilne sposobnosti in ne od zaslug.

Ovire za naložbe: Negotov pravni položaj in korupcija odvračata vlagatelje

Izkrivljanje konkurenceKorupcija daje prednost neučinkovitim podjetjem in upočasnjuje inovacije

Praznjenje virov: Sredstva za razvoj se stekajo v zasebne žepe, namesto da bi se stekala v javne dobrine.

V Demokratični republiki Kongo so na primer člani prehodne vlade prejeli 22 milijonov ameriških dolarjev „nejasnih nadomestil“ - znesek, ki je presegal skupne izdatke za javno zdravstvo, razvoj podeželja in volilno komisijo skupaj.^30

Organizirani kriminal in šibek monopol nad uporabo sile

V številnih afriških regijah državni monopol nad uporabo sile ni varen. Oborožene skupine, milice in kriminalne združbe nadzorujejo celotne regije. V Sudanu sile za hitro podporo in vojska vodijo uničujočo vojno, ki je povzročila najhujšo humanitarno katastrofo na svetu.^31^32

Za številna konfliktna območja so značilne preselitve, spolno nasilje in strategija požgane zemlje. Na območjih s šibkim državnim nadzorom cvetijo organizirani kriminal, trgovina z drogami in nezakonito izkoriščanje virov.^11

5. kulturne prednosti Afrike: Ubuntu in skupnost kot temelj

Ubuntu: „Sem, ker smo“

Ena največjih kulturnih prednosti Afrike je globoko zakoreninjena filozofija Ubuntu. Ubuntu v jeziku Nguni-Bantu pomeni „človečnost“ in opisuje način življenja, ki temelji na solidarnosti, soodvisnosti in skupnosti.^33^35

Osrednji stavek filozofije Ubuntu je: „Sem, ker smo.“ Ta pogled na svet je v nasprotju z zahodnim individualizmom in poudarja, da oseba obstaja in se lahko uresniči le v odnosu do skupnosti.^34

Ubuntu vključuje vrednosti, kot so:

Sočutje in nesebičnostDeljenje, tudi če imate sami malo.

Dobrodelnost in solidarnostV dobrih in slabih časih se zavzemamo drug za drugega.

Kolektivna odgovornost: Dobrobit skupnosti ima prednost pred lastnimi interesi

Spoštovanje starejših in tradicijeModrost se prenaša iz roda v rod.

Filozofija Ubuntu se pod različnimi imeni pojavlja v 15 državah južno od Sahare: v vzhodni Afriki se imenuje Obuntu, v zahodni Afriki pa Maaya. Skupno obstaja 41 različnih imen za to vseafriško filozofijo.^34

Družina in skupnost kot mreža socialne varnosti

Družina v Afriki je več kot le starši in otroci - vključuje razširjeno družino, razširjeni klan in pogosto celotno vas. To razširjeno razumevanje družine ustvarja močna socialna omrežja, ki v kriznih časih delujejo kot varnostna mreža.^34

Sosedska pomoč, medsebojna podpora in spontana delitev so globoko zakoreninjeni v kulturi. Tujci so hitro sprejeti v družinske strukture kot „brat“, „stric“ ali „oče“, če pomagajo skupnosti. Ta kultura solidarnosti je idealna podlaga za gospodarske modele, usmerjene v skupnost, kot je Gradido.^34

Duhovnost in celostni pogled na svet

Afriške kulture obravnavajo ljudi, okolje in duhovnost kot celoto, ki lahko obstaja le v medsebojni harmoniji. Ta celostni pogled na svet je v skladu z Gradidovo filozofijo „naravnega gospodarstva življenja“.^34

Zgodovinski pomen: od Mandele do Komisije za resnico

Filozofija Ubuntu je imela osrednjo vlogo pri preoblikovanju Južne Afrike po koncu apartheida. Nelson Mandela, ki velja za izjemen primer uspešnega Ubuntuja, je na teh načelih utemeljil svojo politiko sprave. Komisija za resnico in spravo (TRC) je dajala prednost spravi in razumevanju pred kaznovanjem, kar je neposredna uporaba vrednot Ubuntu.^35

Kritične perspektive in razlikovanje

Ne bi bilo prav, če bi Ubuntu romantizirali. V afriških družbah obstajajo tudi pregovori in vedenje, ki so v nasprotju z Ubuntujem. Kompleksnost kulturnih kontekstov se ne sme skrčiti na esencialistično „afriško dobroto“.^36

Kljub temu zadružno gibanje priznava, da so načela Ubuntuja in zadružne ideje povezane. Na konferenci v južni Afriki leta 2023 so bile poudarjene podobnosti med Ubuntujem in zadružnimi načeli, ki jih je oblikoval Friedrich Wilhelm Raiffeisen. To kaže, da Ubuntu ponuja trdno kulturno podlago za alternativne, v skupnost usmerjene gospodarske modele.^37

6 Stanje na področju izobraževanja in usposabljanja: ogromni primanjkljaji kljub napredku

Dostop do izobraževanja: Na milijone otrok je ostalo brez izobraževanja

Čeprav se je delež otrok brez dostopa do izobraževanja med letoma 2000 in 2015 skoraj prepolovil, leta 2015 v podsaharski Afriki 32 milijonov otrok v osnovnošolski starosti še vedno ni obiskovalo šole. To pomeni, da v tej regiji več kot polovica otrok na svetu živi brez dostopa do izobraževanja.^19

Številke so zaskrbljujoče:^20

Le dva od treh otrok uspešno končata osnovno šolo

Četrtina 15- do 24-letnikov ne zna brati ali pisati

Le tretjina mladih obiskuje srednjo šolo.

Niti desetina se jih ne odloči za študij na univerzi

Nobena država v podsaharski Afriki ni dosegla razvojnega cilja tisočletja, da bi do leta 2015 vsem otrokom zagotovila osnovnošolsko izobrazbo.^19

Prikrajšane skupine: revščina, spol in geografija

Dostop do izobraževanja je zelo neenakomerno porazdeljen:^19^39

Revne družineOtroci iz revnih gospodinjstev si pogosto ne morejo privoščiti šolnine, uniforme in šolskih potrebščin. Mnogi morajo namesto šolanja prispevati k družinskemu dohodku.

DekletaKljub napredku so dekleta še vedno v slabšem položaju. Pogosteje se ne šolajo, da bi pomagale pri gospodinjskih opravilih, ali pa se zgodaj poročijo.

Podeželske regijeŠole na podeželju so pogosto slabo opremljene, imajo premalo usposobljenih učiteljev in so težko dostopne. Pot do šole lahko traja več ur peš.

Etnične manjšineAvtohtone in etnične manjšine se soočajo s kulturnimi ovirami, diskriminacijo in nepriznavanjem njihovih jezikov v izobraževalnem sistemu.

Kakovost izobraževanja: lačni otroci, preobremenjeni učitelji

Tudi če otroci hodijo v šolo, je kakovost pouka pogosto mizerna. Mnogi otroci prihajajo v šolo lačni, zato je učenje veliko težje. Štirje milijoni mladih odraščajo brez staršev ali samo z enim staršem, kar pogosto zmanjšuje njihovo motivacijo za učenje.^39

Skoraj 50 odstotkov socialno prikrajšanih 15- do 24-letnikov v Južnoafriški republiki po končanem šolanju ne najde zaposlitve. Izobraževalni sistem je marsikje v „slabem stanju“.^39

Terciarno izobraževanje: velik zaostanek za Evropo

Medtem ko ima v Evropi in Severni Ameriki 78 odstotkov prebivalstva dostop do terciarnega izobraževanja (univerze, poklicno usposabljanje), je v podsaharski Afriki takih le devet odstotkov. Ta razlika povečuje globalno neenakost in ovira razvoj visokokvalificirane delovne sile.^20

7. sistemi zdravstvenega varstva in socialne varnosti: premalo financirani in neenakopravni

Glavna težava je neustrezno zdravstveno varstvo

Za brezposelnostjo je neustrezno zdravstveno varstvo druga največja težava v številnih afriških državah. V 36 državah, vključenih v raziskavo, v povprečju 50 odstotkov ljudi nima dostopa do zdravstvene oskrbe ali pa je ta neustrezen.^16

Razmere se od regije do regije zelo razlikujejo:^16

V Liberiji, Gabonu, Beninu in Togu jih več kot 70 odstotkov nima zadostnega dostopa

Na Mavriciju imata težave z dostopom le dva odstotka vprašanih.

Na Zelenortskih otokih se približno petina prebivalstva pritožuje zaradi pomanjkanja zalog

Razkorak med mesti in podeželjem ter korupcija v zdravstvenem sektorju

Razkorak med mesti in podeželjem je ogromen. Pomembne zdravstvene storitve so skoncentrirane v mestih in koristijo predvsem premožnemu razredu. V podeželskih regijah Kameruna je zdravstvena infrastruktura bistveno slabša, okoli 70 odstotkov izdatkov za zdravstvo pa ljudje krijejo zasebno.^16^41

Korupcija v zdravstvenem sektorju je zelo razširjena: Vsak sedmi anketiranec, ki se zdravi, mora plačati podkupnino. V nekaterih državah podkupovanja skoraj ni (Bocvana, Mavricij), v drugih (Liberija, Maroko, Sudan, Egipt) pa je zelo razširjeno.^16

Pomanjkanje usposobljenosti: manjka tri milijone zdravstvenih delavcev

Samo v Afriki trenutno primanjkuje približno tri milijone zdravstvenih delavcev. Beg možganov razmere še poslabšuje: usposobljeni zdravniki in medicinske sestre odhajajo na bolje plačana delovna mesta v Evropo, Severno Ameriko ali zalivske države.^25

Šibki sistemi socialne varnosti

Formalni sistemi socialne varnosti obstajajo v številnih državah, vendar pogosto ne dosegajo najrevnejših, podeželskih in neformalnih skupin prebivalstva. Uradni sistemi zdravstvenega zavarovanja pogosto pokrivajo le formalne zaposlene, medtem ko milijoni v neformalnem sektorju živijo brez kakršne koli zaščite.^43

Družina je najpomembnejša varnostna mreža. Skrbstveno delo - skrb za bolne, ostarele in otroke - opravljajo predvsem ženske in je v družbi večinoma nevidno in neplačano.^26

8 Prostovoljstvo in lokalne pobude: nesojeni junaki

Moč civilne družbe

Kljub vsem izzivom je v Afriki živahna civilna družba, ki se ponaša z impresivno stopnjo prostovoljne zavezanosti. Organizacije civilne družbe so imele osrednjo vlogo v procesih demokratizacije v devetdesetih letih prejšnjega stoletja in še naprej opravljajo pomembno nadzorno funkcijo in vlogo vzornika.^44

Uspešna demokratizacija in živahna civilna družba sta nedvomno povezani. Skupine civilne družbe pomembno prispevajo k demokratičnemu upravljanju, zlasti z opazovanjem volitev.^44

Pobude na lokalni ravni: od sajenja dreves do izobraževalnih projektov

Lokalne pobude in ljudska gibanja imajo v Afriki dolgo tradicijo. Na spletni strani Gibanje za zeleni pas v Keniji, ki ga je leta 1977 ustanovila Wangari Maathai, je izjemen primer: V njem je bilo posajenih več kot 30 milijonov dreves, več kot 30.000 žensk pa se je usposabljalo na področju gozdarstva, čebelarstva in predelave hrane. Maathaijeva je za to delo leta 2004 prejela Nobelovo nagrado za mir.^45

Lokalne izobraževalne pobude, kot so Rubavu Technical College v Ruandi prikrajšanim mladim ponujajo praktično usposabljanje in povečujejo njihove možnosti na trgu dela. Takšni projekti kažejo: da lahko lokalne skupnosti ob podpori dosežejo velike spremembe.^46

Družbeno priznanje: ambivalentno

Priznavanje prostovoljnega dela je dvoumno. Po eni strani so pobude skupnosti zelo cenjene in globoko zakoreninjene v kulturi Ubuntu. Po drugi strani pa družba skorajda ne priznava skrbstvenega dela žensk - skrbi, vzgoje otrok, pomoči sosedom - in ostaja nevidno.^26

Gradido bi lahko odločilno prispeval k temu: S tem, ko bi prostovoljstvo, skrbstveno delo in prispevki skupnosti postali vidni in cenjeni z ustanovitvijo Gradida, bi se sistem začel prav tam, kjer je Afrika že kulturno močna.^47^49

Krčenje prostorov: grožnja civilni družbi

Zaskrbljujoče je vse večje omejevanje prostorov civilne družbe. Med letoma 2010 in 2015 je bilo v podsaharski Afriki registriranih 26 pravnih pobud, ki so omejevale področje delovanja organizacij civilne družbe. S tem je Afrika za južno in srednjo Azijo druga celina z največjim številom incidentov.^44

Režimi na „sivem območju“ med demokracijo in avtokracijo si še posebej prizadevajo utišati kritične nevladne organizacije - z omejevalnimi zakoni, zamrznjenimi sredstvi ali tožbami proti aktivistom.^44

9. odprtost za inovacije in alternativne ekonomske modele.

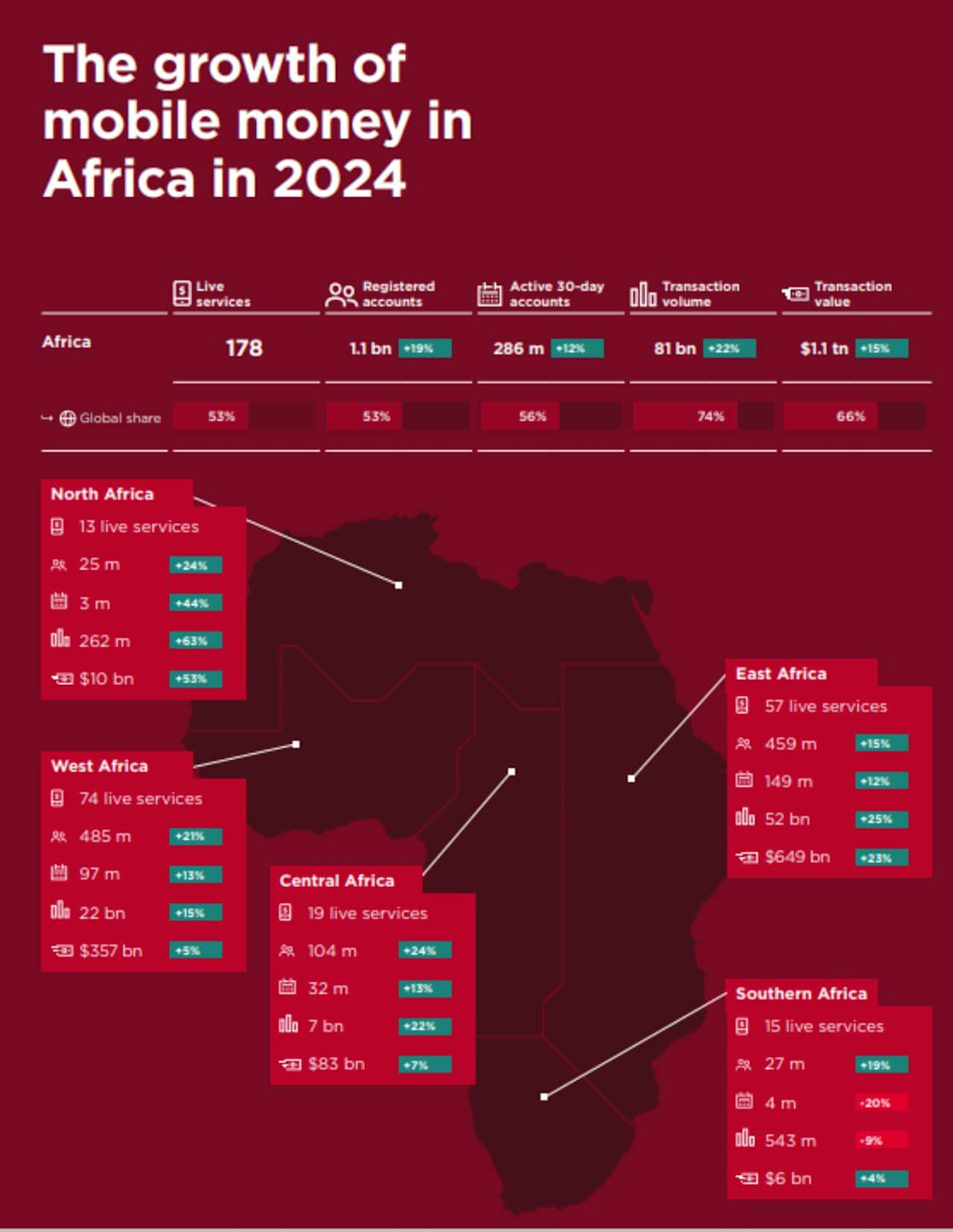

Rast storitev mobilnega denarja v Afriki po regijah do leta 2024 s ključnimi finančnimi kazalniki in regionalnimi razlikami.

Digitalna revolucija: mobilni denar spreminja pravila igre

Afrika je vodilna v svetu na področju mobilnega denarja. Registriranih je več kot 1,1 milijarde računov - več kot 70 odstotkov vseh svetovnih računov mobilnega denarja. Leta 2024 je bilo obdelanih transakcij v vrednosti več kot 1,1 bilijona ameriških dolarjev, kar je 15-odstotno povečanje v primerjavi s prejšnjim letom.^50^52

Kenija M-Pesa, ki jo je Safaricom uvedel leta 2007, ima več kot 51 milijonov aktivnih uporabnikov in letno opravi transakcije v vrednosti več kot 50 milijard ameriških dolarjev, kar je skoraj četrtina kenijskega BDP. M-Pesa je povzročila revolucijo na finančnem področju in omogočila dostop do finančnih storitev tudi najrevnejšemu prebivalstvu.^53

Nigerija ima razvijajočo se fintech sceno z akterji, kot sta Flutterwave in Paystack, ki so leta 2022 opravili za več kot 10 milijard USD transakcij. Gana leta 2024 zabeležila spektakularno 91-odstotno povečanje nakazil.^23

Razcvet finančnih tehnologij: tržni potencial 65 milijard USD do leta 2030

Afriški trg fintech naj bi se do leta 2030 povečal na 65 milijard ameriških dolarjev, kar je petkrat več kot danes. Letna stopnja rasti (CAGR) je ocenjena na 32 odstotkov. Študija družbe McKinsey napoveduje, da bi lahko fintech do leta 2027 k afriškemu BDP prispeval do 150 milijard ameriških dolarjev.^53

Vodilni trgi so Južna Afrika, Nigerija, Egipt in Kenija. Mobilni denar predstavlja tri četrtine svetovnega obsega mobilnega denarja.^50

Infrastruktura kot gonilna sila: 4G in 5G v porastu

Digitalno preobrazbo omogoča hitro rastoča povezljivost. Pričakuje se, da bo 4G do leta 2030 predstavljal 50 odstotkov vseh povezav, 5G pa bo do takrat prispeval 6 odstotkov in 10 milijard USD v gospodarstvo. Stopnja uporabe interneta je v nekaterih regijah že dosegla več kot 73 odstotkov.^55

Odpor in izzivi

Kljub pozitivnim trendom pa obstajajo tudi zadržki:^57

Digitalni razkorak: Podeželska območja in revni sloji prebivalstva pogosto nimajo dostopa do interneta in pametnih telefonov

Pomanjkanje digitalnega strokovnega znanjaVeliko ljudi, zlasti starejših, ne pozna digitalnih tehnologij.

Skrbniški primanjkljajnezaupanje v digitalne plačilne sisteme, zlasti po negativnih izkušnjah s korupcijo.

Regulativna negotovost: Nejasen pravni okvir zavira inovacije

Kljub temu je jasno, da je Afrika odprta za digitalne inovacije in alternativne gospodarske modele. Uspeh mobilnega denarja dokazuje, da se lahko inovativne rešitve, prilagojene lokalnim potrebam, hitro sprejmejo.

10. izkušnje z alternativnimi valutami in zadrugami

Pobude za regionalno valuto: od franka CFA do ECO

Afrika ima bogate izkušnje z alternativnimi valutnimi sistemi:

CFA frankZahodnoafriška (UEMOA) in srednjeafriška (BEAC) monetarna skupnost uporabljata frank CFA, ki je vezan na evro. To valuto uporablja 14 držav s 180 milijoni prebivalcev. Kritiki menijo, da je neokolonialni instrument Francije, ki omejuje monetarno suverenost.^58^60

ECOGospodarska skupnost zahodnoafriških držav (ECOWAS) načrtuje uvedbo skupne valute že od leta 1987. Izvajanje je bilo večkrat preloženo, trenutno na leto 2027: Afrika išče načine za večjo monetarno neodvisnost.^59

PAPSS (vseafriški sistem za plačila in poravnave): Ta afriški plačilni sistem, uveden leta 2022, omogoča trgovanje v lokalnih valutah brez preusmeritve prek ameriškega dolarja. Z njim bi lahko prihranili do 5 milijard USD letno pri stroških prenosov.^62

AfroPogodba iz Abudže iz leta 1991 predvideva uvedbo skupne afriške valute do leta 2028. Čeprav je njeno izvajanje negotovo, pobuda kaže na voljo za povezovanje.^63

Lokalne alternativne valute: TEM, Ovolos in drugi

Grčija (kot primerjalni primer) ponuja pomembna spoznanja: Med gospodarsko krizo so lokalne valute, kot je npr. Sistem TEM v Volosu (več kot 800 članov) in Ovolos v Patrasu (332+ članov). Oba sistema delujeta v razmerju 1:1 do eura in sta se izkazala za stabilna.^64

Takšne izkušnje kažejo: V času krize so ljudje še posebej odprti za alternativne valutne sisteme, ki krepijo lokalne gospodarske cikle.^65^64

Zadružne strukture v Afriki

Afrika ima močno zadružno tradicijo, zlasti v kmetijstvu. V številnih državah obstajajo zadružne strukture na lokalni (primarni), regionalni (sekundarni) in nacionalni (terciarni) ravni.^64

Filozofija Ubuntu in zadružna načela se odlično ujemajo. Na konferenci v južni Afriki leta 2023 je bila ugotovljena povezava med načeli Ubuntu in Raiffeisen. Geslo zadrug - „Česar ne more storiti eden sam, lahko storijo mnogi!“ - ustreza načelu Ubuntu „Jaz sem, ker smo mi“.^37

Socialna ekonomija in socialna zadružna podjetja

V več državah se razvija socialno gospodarstvo s posebnimi pravnimi oblikami za socialna podjetja. Grčija je leta 2011 uvedla socialna zadružna podjetja (SCE). Takšne strukture bi lahko služile kot model za afriške države.^64

Pridobljene izkušnje za Gradido

Lokalne korenine so ključnega pomenaValute je treba prilagoditi lokalnim potrebam

EnostavnostSistemi morajo biti enostavni za razumevanje in uporabo.

Gradite zaupanjePreglednost in razumljiva pravila so bistvenega pomena.

Uvod po korakihZačetek vzporedno z obstoječim sistemom in ne kot nadomestilo.

Gradnja skupnostiUspešni sistemi ustvarjajo občutek skupnosti in medsebojne podpore.

11. podnebje, kmetijstvo in prehranska neodvisnost

Kmetijstvo: hrbtenica gospodarstva, ki jo ogrožajo podnebne spremembe

Kmetijstvo je v Afriki izjemnega pomena in prispeva od 10 do 70 odstotkov BDP, odvisno od države. V njem je zaposlena večina prebivalstva podsaharske Afrike - približno petina BDP prihaja iz tega sektorja.^67

Vendar so razmere negotove: podnebne spremembe so že močno zmanjšale produktivnost afriškega kmetijstva in od leta 1961 zmanjšale stopnjo rasti za 34 odstotkov. Pridelek koruze in pšenice se je med letoma 1974 in 2008 zaradi podnebnih sprememb zmanjšal za 5,8 odstotka oziroma 2,3 odstotka.^69

Podnebne spremembe: eksistenčna grožnja

Napovedi so zaskrbljujoče:^70^69

Globalno segrevanje za 2 °C bi lahko povzročilo do 50-odstotni izpad pridelka

Pri segrevanju za 4 °C bi se pridelek koruze v Zahodni Afriki zmanjšal za 41 odstotkov.

Kmetijski pridelki v podsaharski Afriki naj bi se do leta 2050 zmanjšali za 15 odstotkov.

Proizvodnja hrane bi se morala do leta 2050 povečati za 60 odstotkov, da bi nahranila naraščajoče prebivalstvo.

Ekstremni vremenski dogodki - suše, poplave, zapozneli začetek deževne sezone - so vse pogostejši. Suša v Sahelu v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja je povzročila uničujočo lakoto in številne ljudi spremenila v okoljske begunce.^68

Suverenost pri preskrbi s hrano: Afrika uvaža ogromne količine hrane

V Afriki je podhranjenih skoraj 200 milijonov ljudi - več kot 40 odstotkov prebivalcev osrednje, vzhodne in južne Afrike. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je bila poraba hrane dvakrat večja od domače proizvodnje, v devetdesetih letih pa za 30 odstotkov.^68

Številne afriške države so zelo odvisne od pomoči v hrani, ki je v Keniji in Tanzaniji v devetdesetih letih prejšnjega stoletja predstavljala dve tretjini uvoza hrane.^68

Potencial: Afrika bi lahko nahranila svet

Paradoks: po podatkih Svetovne banke ima Afrika skoraj polovico svetovnih površin, primernih za trajnostno širitev kmetijske proizvodnje. Celina je izredno raznolika z vidika agroekologije in podnebja - od suhih savan do tropskih deževnih gozdov.^67

Pobude in rešitve

CAADP (Celovit program za razvoj kmetijstva v Afriki): To je od leta 2003 okvir za ukrepanje na področju sprememb v kmetijstvu za celotno Afriko. Afriška unija podpira države članice pri naložbah in povečanju produktivnosti s ciljno stopnjo rasti nad 6 odstotkov.^70

Prilagajanje podnebnim spremembamNemčija in drugi donatorji podpirajo vključevanje prilagajanja podnebnim spremembam v nacionalne naložbene načrte za kmetijstvo.^71

Permakultura in ekološko kmetovanje: Lokalne pobude spodbujajo trajnostne metode pridelave, ohranjanje tal, biotsko raznovrstnost in regionalne gospodarske cikle.^73

Digitalno kmetijstvo: Pametni telefoni omogočajo dostop do koristnih informacij o vremenu, tržnih cenah in načinih pridelave. Digitalna preobrazba povečuje produktivnost in povečuje učinkovitost vrednostnih verig.^67

Izzivi

Največje ovire za prehransko neodvisnost so:^73^69

Pomanjkanje vode: Neučinkoviti namakalni sistemi in suše

Degradacija talErozija in dezertifikacija

Pomanjkanje infrastruktureSlabe ceste, pomanjkanje skladiščnih prostorov

Podnebni ekstremi: Vse večja vremenska nihanja

Odvisnost od izvoznih pridelkovOsredotočanje na pridelke za proizvodnjo denarja namesto na hrano za lokalno oskrbo

Pomanjkanje naložb: Premalo kapitala za sodobne tehnologije in gnojila

Potencial Gradido v kmetijstvu

Gradido bi lahko imel revolucionaren učinek:^47^73

Cenjenje malih kmetov: Z ustvarjanjem gradida za trajnostno kmetijstvo

Spodbujanje permakulture in ekološkega kmetovanja: Varstvo okolja in podnebja je podprto z izravnalnim in okoljskim skladom

Regionalne vrednostne verige: lokalni trgi namesto odvisnosti od izvoza

Prenos znanjaGradidos za izobraževalne projekte o trajnostnem kmetijstvu

Oskrba na podeželju: Ženske, ki se ukvarjajo s samooskrbnim kmetijstvom, dobijo priznanje

12 Mednarodni akterji in njihova vloga

Afriška unija (AU): arhitekt celinskega povezovanja

Spletna stran Afriška unija (AU), naslednica Organizacije afriške enotnosti (OAE), je osrednja politična organizacija na celini s 55 državami članicami. Prizadeva si za gospodarsko in politično povezovanje Afrike.^74

Osrednje pobude:

Agenda 2063: Dolgoročna razvojna strategija za Afriko

Afriška gospodarska skupnost (AEC): Cilj je do leta 2028 vzpostaviti celinsko gospodarsko unijo.^75

NEPAD (Novo partnerstvo za razvoj Afrike): Razvojni okvir AU

Z Afriško celinsko območje proste trgovine (AfCFTA) ustvaril največje območje proste trgovine na svetu od ustanovitve STO - enotni trg za 1,2 milijarde ljudi.^67

regionalne gospodarske skupnosti (REC): Gospodarske skupnosti: gradniki povezovanja

Afriška unija priznava osem regionalnih gospodarskih skupnosti kot „gradnike“ povezovanja:^74^77

ECOWAS (Zahodnoafriška gospodarska skupnost): Najstarejša in najbolj dejavna regionalna organizacija (ustanovljena leta 1975) s 15 članicami. Spodbuja gospodarsko povezovanje, svobodo gibanja, ohranjanje miru in načrtuje uvedbo skupne evropske valute.^77

EAC (Vzhodnoafriška skupnost): Dinamično povezovanje s poudarkom na infrastrukturi in digitalni trgovini.

SADC (Južnoafriška razvojna skupnost): Južna Afrika je gospodarsko najbolj razvita država na celini.

COMESA (skupni trg za vzhodno in južno Afriko), ECCAS (Srednjeafriška gospodarska skupnost), IGAD, CEN-SAD, UMA (Zveza arabskega Magreba): Druge REC z različnimi stopnjami integracije.^76

Zaradi prekrivanja članstev - številne države so članice več regionalnih gospodarskih skupnosti - je povezovanje težje.^76

Evropska unija: največja donatorka in vlagateljica

EU je najpomembnejša partnerica Afrike na področju razvojnega sodelovanja. Med letoma 2013 in 2021 je v Afriko priteklo 190 milijard ameriških dolarjev (povprečno 21 milijard ameriških dolarjev na leto) razvojne pomoči. EU je tudi največji vir neposrednih naložb, katerih stanje znaša približno 160 milijard ameriških dolarjev (2020).^79

Prednostne naloge sodelovanja med EU in Afriko:^80

spopadanje z globalnimi izzivi (podnebje, zdravje, migracije).

Trajnostna rast in gospodarska partnerstva

Demokracija, izobraževanje in inovacije

Mir, varnost in stabilnost

Pobude, kot so Globalna vrata, . Dogovor G20 z Afriko in dvostransko sodelovanje morata spodbujati naložbe in trajnostno rast.^80

Kitajska: ustvarjalci infrastrukture z lastnim načrtom

Kitajska se je od leta 2000 uveljavila kot pomemben akter v Afriki. Na spletni strani Forum za sodelovanje med Kitajsko in Afriko (FOCAC) usklajuje sodelovanje. Ministrske konference na visoki ravni potekajo vsaka tri leta, na njih pa Kitajska prevzame pomembne finančne obveznosti.^81

Od leta 2012 so bila na vrhih FOCAC obljubljena posojila, naložbe in razvojna pomoč v skupni vrednosti več deset milijard ameriških dolarjev. Kitajska je za leto 2024 napovedala približno 11 milijard ameriških dolarjev razvojne pomoči.^81

Kitajski pristop se bistveno razlikuje od zahodne razvojne pomoči:^83

Osredotočenost na infrastrukturne projekte (ceste, železnice, pristanišča, elektrarne).

Barterski posli: infrastruktura za surovine

Brez pogojev glede človekovih pravic ali demokracije („nevmešavanje“).

Hitro izvajanje brez dolgotrajnih birokratskih postopkov

Kritika zavezanosti Kitajske:

Podpora spornim režimom

Dolžna past: visoka posojila, ki jih države ne morejo odplačati.

Neokolonialno izkoriščanje surovin

Prilaščanje zemljišč za kitajsko proizvodnjo hrane

Uporaba kitajske delovne sile namesto lokalnih delavcev

Priznanje:

Dejanski razvoj infrastrukture

Gospodarski razvoj

Alternativa pogosto neučinkovitemu zahodnemu pristopu

Kitajski prispevek zdaj velja za protiutež zahodni razvojni politiki in se uvršča med razvojno sodelovanje v širšem smislu.^82

Tristransko sodelovanje med EU, Afriko in Kitajsko

EU je predlagala okrepitev sodelovanja med EU, Afriko in Kitajsko. Izmenjava izkušenj in usklajevanje bi lahko ustvarila sinergije in povečala vpliv na razvoj.^84

Nevladne organizacije in civilna družba: ključni partnerji

Mednarodne in lokalne nevladne organizacije imajo pomembno vlogo pri razvojnem sodelovanju. V zadnjih 25 letih se je njihovo število močno povečalo: Leta 1990 je bilo v Tanzaniji registriranih le 41 nevladnih organizacij, leta 2000 pa jih je bilo že 10 000. Afriške nevladne organizacije so leta 2010 upravljale približno 3,5 milijarde ameriških dolarjev sredstev pomoči.^85

Nevladne organizacije veljajo za čudežno zdravilo za neuspešno upravljanje od zgoraj navzdol. Lokalno prebivalstvo naj bi opolnomočile in mu dale glas. Vendar kritiki trdijo, da so številne nevladne organizacije odvisne od zahodnih donatorjev in izvajajo njihov program, namesto da bi resnično zastopale lokalne interese.^85

Vloga mednarodnih akterjev pri uvedbi sistema Gradido

Mednarodni partnerji bi lahko v valutni pobudi, kot je Gradido, ki je usmerjena v skupno dobro, igrali različne vloge:^47^80

Afriška unija in regijske skupnostilahko podpre Gradido kot pilotni projekt v vzorčnih regijah in oblikuje pravni okvir.

EUlahko financira pilotne projekte Gradido kot inovativni razvojni ukrep v okviru Global Gateway.

Nevladne organizacije in civilna družbalahko delujejo kot multiplikatorji in partnerji za izvajanje.

Raziskovalni objektiZnanstveno bi lahko spremljali pilotne projekte in ustvarili verodostojnost.

Organizacije ZNFAO, UNDP in drugi bi lahko Gradido vključili v obstoječe programe prehranske varnosti in trajnostnega razvoja.

13. potenciali in ovire za Gradido v Afriki

Največji potencial: kje bi lahko Gradido zasijal

1. kulturno ujemanje s filozofijo Ubuntuja

Gradido se odlično ujema z afriško kulturo Ubuntu. Ideja, da vsakdo ustvarja svoj dohodek s prispevki za skupno dobro, ustreza načelu „sem, ker smo“. Spoštovanje skupnosti, sosedske pomoči in medsebojne podpore je globoko zakoreninjeno.^47^33

2. vizualizacija in nagrajevanje skrbstvenega dela

Na milijone afriških žensk opravlja neplačano skrbstveno delo - skrb za bolne, ostarele in otroke, preživetveno kmetovanje, nabiranje vode. Gradido bi to nevidno delo naredil vidno in ga prvič počastil.^48^43

3. boj proti revščini in ustvarjanje blaginje

Aktivni temeljni dohodek bi vsakomur zagotovil osnovno varnost - ne glede na formalno zaposlitev. V regijah z visoko brezposelnostjo in negotovimi zaposlitvami bi to lahko imelo preobrazbeni učinek.^87^48

4. neodvisnost od sistema dolžniškega denarja

Številne afriške države so zelo zadolžene in odvisne od mednarodnega finančnega sistema. Gradido kot dopolnilna valuta bi omogočil večjo monetarno suverenost.^88^47

5. povezava z revolucijo mobilnega denarja

Afrika je z več kot milijardo računov mobilnega denarja vodilna na svetu na področju digitalnih plačilnih sistemov. Infrastruktura in strokovno znanje za digitalno dopolnilno valuto sta na voljo.^50^52

6. spodbujanje trajnostnega kmetijstva in varstva podnebja

Izravnalni in okoljski sklad bi spodbudil pogozdovanje, permakulturo, ohranjanje tal in prilagajanje podnebnim spremembam, kar Afrika nujno potrebuje.^70^47

7. krepitev lokalnih gospodarskih ciklov

Gradido bi spodbujal regionalne vrednostne verige in zmanjšal odvisnost od uvoza. Razvili bi se lahko lokalni trgi, zadruge in solidarnostno kmetijstvo.^86^47

8 Demokratična udeležba in preglednost

Decentralizirana struktura Gradida z ustvarjanjem denarja na ravni skupnosti in sociokratskimi odločitvami o javnih proračunih bi okrepila demokracijo in preglednost.^90

Največje ovire: Kaj je treba upoštevati

1. pogoji političnega in pravnega okvira

Uvedba alternativne valute zahteva politično voljo in pravne prilagoditve. Številne vlade bi lahko v Gradidu videle grožnjo svoji monetarni suverenosti. Valutna zakonodaja bi morala izrecno dovoljevati dopolnilne valute.^86^91

2. korupcija in strukture moči

Etablirane elite, ki imajo koristi od sedanjega sistema, bi lahko blokirale Gradido. Premagati bi bilo treba skorumpirane strukture, kar bi lahko sprožilo velik odpor.^29^28

3. digitalni razkorak in pomanjkanje infrastrukture

Medtem ko so mestna središča dobro povezana, podeželska območja pogosto nimajo dostopa do interneta ali pametnih telefonov. Čisto digitalna valuta bi izključila milijone ljudi. Vzporedno bi bilo treba razviti analogne rešitve (npr. bankovce DankBar).^91^56

4. raven izobrazbe in digitalne usposobljenosti

Veliko ljudi, zlasti starejših in neizobraženih, ne pozna digitalnih tehnologij. Potrebni bi bili celoviti programi izobraževanja in usposabljanja.^57^20

5. vzpostavljanje zaupanja

Po desetletjih negativnih izkušenj s korupcijo, goljufijami in neuspešnimi razvojnimi projekti je nezaupanje zelo razširjeno. Gradido bi moral s preglednimi pilotnimi projekti dokazati, da deluje in da se z njim ne manipulira.^47^86

6. kompleksnost sistema

Gradido s trojnim ustvarjanjem denarja, negativnimi obrestmi in decentralizirano upravo je zapleten. Sistem bi bilo treba močno poenostaviti in prilagoditi lokalnim ravnem razumevanja.^89

7. razširjanje in tehnično izvajanje

Razvoj varne, hitre in globalno razširljive valute, ki temelji na tehnologiji porazdeljene glavne knjige (DLT), je tehnično zahteven in zahteva veliko sredstev.^93^57

8. odpor bank in finančnih institucij

Finančni sistem bi lahko Gradido dojemal kot konkurenta in lobiral proti njegovi uvedbi.^90^47

9 Kulturno prilagajanje

Afrika je izjemno raznolika - 54 držav, na tisoče etničnih skupin, na stotine jezikov. Gradido bi bilo treba prilagoditi lokalnim kulturnim značilnostim, ne pa biti univerzalen sistem.^95

10. stabilnost valute in inflacijsko tveganje

Negativna obrestna mera (5,6 odstotka na mesec) bi lahko naletela na zavrnitev v državah z visoko inflacijo. O stabilnosti vrednosti bi bilo treba jasno poročati in jo dokazati.^48

14 Prvi pilotni koraki: Kje v Afriki bi lahko začel Gradido?

Strateški vidiki za pilotne regije

Uspešni pilotni projekti morajo izpolnjevati določena merila:^86^66

Obvladljiva velikostMale do srednje velike skupnosti (5.000-20.000 prebivalcev)

Močna lokalna identitetaDuh skupnosti in kohezija

Odprtost za inovacijePozitiven odnos do alternativnih pristopov

Obstoječe struktureZadruge, nevladne organizacije, lokalne pobude kot partnerji

Gospodarski izziviRegije z revščino, brezposelnostjo in negotovimi razmerami

Osnovna digitalna infrastrukturaVsaj pokritost z mobilnim denarjem

Politična podpora: Vsaj nevtralen odnos lokalnih organov

Potencialne osrednje regije

1 Vzhodna Afrika: Kenija kot pionir

Kenija je idealno izhodišče:

Svetovni prvak na področju mobilnega denarjaM-Pesa z 51 milijoni uporabnikov

Močna civilna družbaGibanje za zeleni pas in druge lokalne pobude

Relativno stabilno upravljanjeVzpostavljene demokratične strukture

Inovativni duhKultura zagonskih podjetij v Nairobiju („Silicijeva savana“)

Angleščina kot uradni jezikolajšuje mednarodno sodelovanje.

Pilotni pristop KenijaZačnite na podeželju z močno strukturo skupnosti. Povežite se z obstoječimi kmetijskimi zadrugami. Nagrajevanje projektov pogozdovanja (gibanje za zeleni pas) prek izravnalnega in okoljskega sklada.

2 Ruanda: „Singapur Afrike“

Ruanda se je uveljavila kot vzornik:

Dobro upravljanjeNizka stopnja korupcije, učinkovita uprava

Digitalne ambicijeVelike naložbe v infrastrukturo IT

Visoke stopnje rastiNapoved 7,2 odstotka

Močne strukture civilne družbeCentri za poklicno usposabljanje, lokalne nevladne organizacije

Pilotni pristop Ruandavključevanje v obstoječe centre za poklicno usposabljanje. Učenci prejmejo nagrado Gradidos za svoje izobraževalne dosežke in delo v skupnosti.

3 Gana: eksperimentiranje in rast

Gana izkazuje impresivno dinamiko:

Izjemno povečanje nakazil: +91 odstotkov leta 2024

Močna povezava z diasporoDenarna nakazila sedemkrat presegajo neposredne tuje naložbe

Demokratična tradicija: Vzpostavljen miren prehod oblasti

Volja za reformo: Makroekonomske reforme v teku

Pilotni pristop GanaPoudarek na vključevanju diaspore. Ganci v tujini lahko ustvarijo gradidos za svoje družine ali vlagajo v lokalne projekte.

4 Južna Afrika: država izvora Ubuntuja z izzivi

Južna Afrika ponuja posebne priložnosti:

Kulturna zasidranost: Zgodovinsko močna filozofija Ubuntu

Razvita infrastruktura: Dobro digitalno mreženje

Obsežne socialne težave33-odstotna brezposelnost, izjemna neenakost

Močna civilna družbaIzkušnje s socialnimi inovacijami

Pilotni pristop Južna AfrikaZačnite v naseljih z visoko brezposelnostjo. Osredotočite se na skrbstveno delo, sosedsko pomoč in lokalne gospodarske cikle. Sodelovanje z obstoječimi projekti socialnega gospodarstva.

5. strukturno šibke podeželske regije

Gradido bi lahko imel največji učinek, zlasti v oddaljenih, strukturno šibkih regijah:

Skoraj ni formalnega gospodarstvaAlternativni sistemi imajo prostor

Močne strukture skupnosti: kultura Ubuntu je živa

Veliko povpraševanjeRevščina, brezposelnost, pomanjkanje infrastrukture

Manjše regulativne ovire: Lokalni organi so prožnejši od nacionalnih.

Sektorski pristopi

1. področje oskrbe in zdravje

Častitev:

Skrb za bolne, starejše in otroke

Sosedska pomoč

Prostovoljstvo v projektih na področju zdravstvenega varstva

Usposabljanje zdravstvenih delavcev v skupnosti

2. izobraževanje in usposabljanje

Gradidos za:

Učenci in učitelji v izobraževalnih projektih

Tečaji pismenosti za odrasle

Poklicno usposabljanje na področju kvalificiranih poklicev

Vzajemno učenje

3. trajnostno kmetijstvo

Priznanje za:

Permakultura in ekološko kmetovanje

Projekti pogozdovanja

Varovanje vode in skrb za tla

Solidarnostno kmetovanje

Ohranjanje semen tradicionalnih sort

4. lokalni trgi in zadruge

Integracija z:

Obstoječe kmetijske zadruge

Ženske skupine za samopomoč

Trgovinska združenja

Lokalne tržnice

Strateška partnerstva

Občinska raven: Pridobite podporo županov odprtih mest in občin.

Nevladne organizacije in civilna družbaUveljavljene organizacije, kot so Gibanje za zeleni pas, lokalne izobraževalne nevladne organizacije, zdravstveni projekti kot partnerji pri izvajanju.

Univerze in raziskovalne ustanoveZnanstvena podpora za verodostojnost in učne učinke.

Regionalne gospodarske skupnostiECOWAS, EAC in SADC bi lahko spodbujali pilotne projekte kot regionalne inovacije.

Afriška unijaProgrami AU za inovacije in digitalno preobrazbo kot izhodišče.

Mednarodni donatorjiEU (Global Gateway), organizacije ZN, BMZ za financiranje in legitimnost.

Fazni model za uvedbo

Faza 1: Dokazovanje koncepta (6-12 mesecev)

od enega do treh manjših pilotnih projektov v izbranih skupnostih.

Osredotočite se na zaupanje in enostavnost uporabe.

Intenzivna podpora in prilagajanje

Dokumentiranje učnih izkušenj

Faza 2: Lokalno razširjanje (1-2 leti)

Razširitev na več občin v regiji

Vključevanje drugih sektorjev (izobraževanje, zdravstvo, kmetijstvo).

Razvoj lokalnih mrež multiplikatorjev

Prva povezava z obstoječimi gospodarskimi cikli

Faza 3: Regionalna širitev (2-3 leta)

Razširjenost na več regij v državi

Čezmejni pilotni projekti s sosednjimi državami

Povezovanje z regionalnimi gospodarskimi skupnostmi

Politično lobiranje za pravno priznanje

Faza 4: celinska vizija (5 let in več)

Uvedba priznane dopolnilne valute

Integracija z vseafriškim plačilnim in poravnalnim sistemom (PAPSS)

Povezava z območjem proste trgovine AfCFTA

Sodelovanje z Afriško unijo

Merila uspeha in spremljanje

Pilotne projekte je treba stalno ocenjevati na podlagi

Stopnja sprejetja: Koliko ljudi aktivno uporablja Gradido?

Obseg transakcijKako živahna je izmenjava?

Družbeni učinekAli se življenjski položaj udeležencev izboljša?

Krepitev skupnosti: Ali socialna kohezija narašča?

Gospodarski učinkiAli nastajajo lokalne vrednostne verige?

Ekološki učinekAli se izvajajo projekti za varstvo okolja in podnebja?

Zaključek: Afrika kot priložnost za Gradido, Gradido kot priložnost za Afriko

Afrika je na prelomnici. Ta celina nosi glavno breme svetovne revščine, bori se s korupcijo, politično nestabilnostjo in posledicami podnebnih sprememb. Hkrati ima Afrika ogromen potencial: mlado, dinamično prebivalstvo, bogate naravne vire, globoke kulturne vrednote, kot je Ubuntu, in vodilno vlogo v digitalni revoluciji z mobilnim denarjem.

Gradido bi lahko padel na izjemno plodna tla v Afriki. Filozofija Ubuntu - „Jaz sem, ker smo mi“ - se odlično ujema s pristopom Gradido, v skladu s katerim vsakdo ustvarja svoj dohodek s prispevki za skupno dobro. Že vzpostavljena infrastruktura za mobilni denar ponuja idealne pogoje za digitalno dopolnilno valuto. Obsežni družbeni izzivi ustvarjajo odprtost za inovativne rešitve.

Raziskava je pokazala: Gradido ne sme biti uvožen kot pripravljen sistem, temveč ga je treba občutljivo prilagoditi lokalnim razmeram. Uspešni pilotni projekti bi se začeli v manjšem obsegu, vključevali lokalne partnerje, uporabljali obstoječe strukture (zadruge, nevladne organizacije, pobude skupnosti) in postopoma rasli. Regije, kot so Kenija z izkušnjami s sistemom M-Pesa, Ruanda z dobrim upravljanjem ali Južna Afrika s tradicijo Ubuntu, ponujajo obetavna izhodišča.

Največje ovire - korupcija, digitalni razkorak, politični odpor, zapletenost sistema - so resnične in jih ne smemo podcenjevati.

Toda priložnost je zgodovinska: če bo Gradido v Afriki dokazal, da valuta, usmerjena v skupno dobro, deluje, bo celina lahko postala pionirka globalne preobrazbe. Afrika potrebuje Gradido - in Gradido potrebuje Afriko kot kraj, kjer se lahko uresniči vizija „blaginje in miru za vse v sožitju z naravo“.

Čas za ukrepanje je zdaj. S spoštovanjem, ponižnostjo in pristnim partnerstvom na ravni oči lahko projekt Gradido skupaj z afriškimi skupnostmi oblikuje boljšo prihodnost - ne za Afriko, ampak z Afriko.

<span style="“display:none“">^100^102^104^106^108^110^112^114^116^118^120^122^124^126^128^130^132^134^136^138^140^142^144^146^148^150^152^154^156^158^96^98</span>

<div align="“center“">⁂</div>

[^50]: https://www.fsca.co.za/News Dokumenti/Digitalna plačila v Afriki - Ali lahko predpisi sledijo inovacijam.pdf